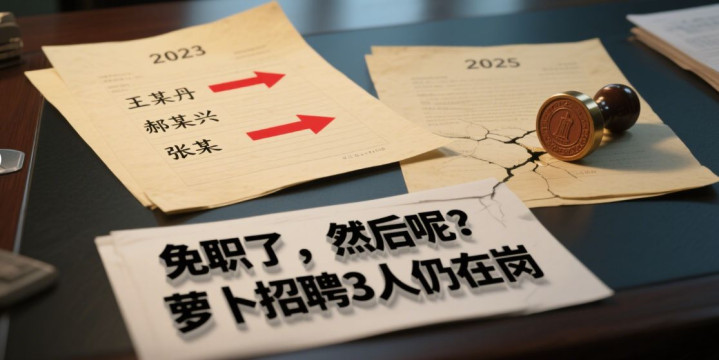

免职了, 然后呢? 包头‘萝卜招聘’3人仍在岗

免职了,然后呢?包头‘萝卜招聘’3人仍在岗,人才引进何时告别‘拼爹游戏

#三张准考证背后的免职令:一场迟到两年的人才引进闹剧

鼠标在两份名单间来回切换,举报人的手指开始发抖——王某丹、郜某兴、张某,三个名字如同复制粘贴般出现在相隔两年的两份入围名单上。当记者拨通讲师团电话求证时,工作人员的回答带着迟疑:“确实一致...原因不清楚”。

2025年2月,一份面试通过名单在网络上悄然流传,与2023年12月因举报被中止的招聘名单完全重合。 举报信如同投入平静水面的石子,涟漪未散便戛然而止。

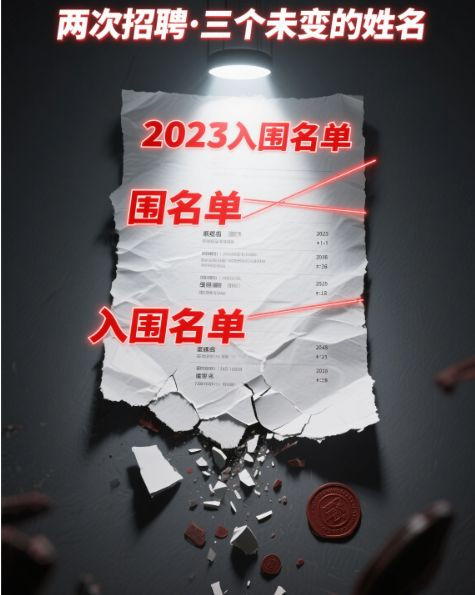

#01 两次招聘,三个名字,一个都没变

2023年12月4日,内蒙古人才发展集团发布招聘公告,计划引进4名紧缺人才。五天后,面试结果贴出,仅有王某丹、郜某兴、张某三人进入下一环节。

十五个月后,2025年1月17日,同样的招聘主体再次发布公告,这次计划引进3人。岗位要求、专业需求与2023年几乎完全相同。更戏剧性的是,当2月28日面试结果公示时,那三个名字再次赫然在列。

“两次招聘中止又重启,入围者纹丝不动,这概率比中彩票还低!”一位网友翻出两份文件截图,时间水印清晰可见。

#02 年龄门槛的“精准调控”

质疑声浪中,一个看似微妙的年龄调整细节浮出水面。2023年某岗位要求年龄为“38周岁以下”,即1985年6月30日及以后出生。

而到了2025年,同岗位要求竟悄然放宽至“40周岁以下”,划定的出生日期变成“1985年1月及以后”。时间节点设置在公告发布之后,这一调整被网友称为“为特定候选人续命的操作”。

“按自然年龄计算,2023年38周岁的人到2025年本应40岁,超龄了。但新标准把门槛挪到1985年1月,正好让这批人跨进线内。”一位人事专家摇头,“这不是巧合,是精准卡位。”

更令公众哗然的是程序的简化。2025年版本直接省去笔试环节,仅凭面试决定去留。在缺乏客观评分标准的情况下,考官的主观判断成为决定性因素,为操作留下空间。

#03 从举报信到处分令

舆论持续发酵一个月后,包头市委讲师团发布简短声明,称已“依法依规启动调查程序”。这份语焉不详的通报未能平息质疑,直到8月9日晚,“包头发布”公众号亮出纪委监委的刀刃。

联合调查组由市纪委监委、市委组织部等部门组成,调查结论直指要害:因人设岗、监督缺位、程序失范。处理结果沉甸甸——招考结果作废,讲师团主要负责人免职、党内严重警告加降级处分,相关责任人诫勉谈话。

“认定‘因人设岗’四个字,等于承认了网友的核心质疑。”一位法律学者指出,“年龄门槛调整与名单高度重合的证据链,让暗箱操作无处遁形。”

#04 人才引进的“后门”与“前门”

这场闹剧揭开了人才引进制度的灰色地带。当包头市委宣传部干部科被问及监管责任时,一位负责人坦言:“主管单位只审议方案和拟录用名单,不监督考试过程。”实施主体与监管主体的分离,让讲师团既当运动员又当裁判员。

更深层的矛盾在于机制的特殊性。与传统事业单位招考相比,高层次人才引进程序弹性更大,面试权重往往极高。这本是为吸引特殊人才留出的通道,却成了某些人钻空子的捷径。

2023年招聘因举报中止时,三位“幸运儿”的入职进程被按下暂停键。而2025年重启招聘,他们本已接近终点线。如果不是名单高度重合引发警觉,这张“量身定制的船票”几乎就要送达。

免职处分不是终点,而是制度修复的起点。包头通报中“举一反三”的承诺,需要落实在人才引进的全流程监控中——从岗位设置合理性审查到考官回避机制,从过程留痕追溯再到公示信息颗粒度。

阳光下没有新鲜事。当某地再次出现“高度重合的名单”,公众的举报信将成为最锋利的监督之刃。毕竟在公平这杆秤上,三个名字的重量足以压垮一纸免职令。